| | | OFFLINE | Post: 39.988 | Sesso: Femminile | |

|

21/05/2015 13:41 21/05/2015 13:41 | |

un grande maestro e un santo pastore d'anime..... un grande maestro e un santo pastore d'anime.....

Biografia

Nato a Milano il 13 giugno 1928, ha compiuto gli studi ecclesiastici nei Seminari dell'Arcidiocesi Ambrosiana ed è stato ordinato Sacerdote a Milano il 23 dicembre 1950 dall'Arcivescovo card. Alfredo Ildefonso Schuster. Laureatosi in Teologia nel 1955 con una tesi su "La colpa e la libertà nell'odierna condizione umana", ha insegnato per alcuni anni nei Seminari dell'Arcidiocesi milanese. Dal 1960 al 1969 è stato Parroco ai Ss. Martiri Anauniani, a Legnano, e dal 1969 al 1975 a S. Andrea, a Milano. L' 11 febbraio 1975 è stato nominato Canonico Teologo del Capitolo Metropolitano di Milano. Nato a Milano il 13 giugno 1928, ha compiuto gli studi ecclesiastici nei Seminari dell'Arcidiocesi Ambrosiana ed è stato ordinato Sacerdote a Milano il 23 dicembre 1950 dall'Arcivescovo card. Alfredo Ildefonso Schuster. Laureatosi in Teologia nel 1955 con una tesi su "La colpa e la libertà nell'odierna condizione umana", ha insegnato per alcuni anni nei Seminari dell'Arcidiocesi milanese. Dal 1960 al 1969 è stato Parroco ai Ss. Martiri Anauniani, a Legnano, e dal 1969 al 1975 a S. Andrea, a Milano. L' 11 febbraio 1975 è stato nominato Canonico Teologo del Capitolo Metropolitano di Milano.

Già Vicario Episcopale per la Cultura dal 1974, ha ricevuto nel 1975 la nomina a Direttore dell'Istituto Lombardo di Pastorale, ricoprendo anche l'incarico di responsabile della Commissione per il Rito Ambrosiano.

Il 7 dicembre 1975 è stato eletto da Paolo VI Vescovo titolare di Fidene e deputato Ausiliare del card. Giovanni Colombo, Arcivescovo di Milano, che lo ha consacrato Vescovo l'11 gennaio 1976 nella Chiesa parrocchiale di S. Andrea, a Milano.

Dal 1976 al 1982 ha fatto parte della Commissione episcopale della C.E.I. per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura, di cui è stato Segretario dal 1979 al 1982. Inoltre nel 1982 è stato eletto fra i componenti la Commissione Episcopale per la Liturgia.

Promosso Arcivescovo di Bologna il 19 aprile 1984, ha preso canonico possesso dell'Arcidiocesi il primo giugno 1984, facendovi solenne ingresso il giorno successivo, 2 giugno. Il 7 luglio dello stesso anno è stato eletto Presidente della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna.

Creato e pubblicato Cardinale prete del Titolo dei Ss. Giovanni Evangelista e Petronio a Campo de' Fiori da Sua Santità Giovanni Paolo II nel Concistoro del 25 maggio 1985, è membro della Congregazione per il Clero e della Congregazione per l'Educazione cattolica.

Ha lasciato il governo dell'Arcidiocesi bolognese, per raggiunti limiti di età, il 16 dicembre 2003. È stato Amministratore Apostolico dell'Arcidiocesi dal 16 dicembre 2003 al 15 febbraio 2004.

Nel 1989 ha predicato gli esercizi spirituali al Santo Padre Giovanni Paolo II e alla Curia romana e nel 2007 ha predicato gli esercizi spirituali al Santo Padre Benedetto XVI e alla Curia romana.

È autore di numerose pubblicazioni a carattere teologico e catechetico.

Genealogia Episcopale

Giacomo Biffi 11 gennaio 1976

Giovanni Colombo 7 dicembre 1960

Giovanni Battista Montini (Paolo VI) 12 dicembre 1954

Eugenio Tisserant 25 luglio 1937

Eugenio Pacelli (Pio XII) 13 maggio 1917

Giacomo Della Chiesa (Benedetto XV) 22 dicembre 1907

Giuseppe Sarto (Pio X) 16 novembre 1884

Lucido Maria Parocchi 5 novembre 1871

Costantino Patrizi 21 dicembre 1828

Carlo Odescalchi 25 maggio 1823

Giulio Maria Della Somaglia 21 dicembre 1788

Giacinto Sigismondi Gerdil 2 marzo 1777

Marcantonio Colonna 25 aprile 1762

Carlo Rezzonico (Clemente XIII) 19 marzo 1743

Prospero Lambertini (Benedetto XIV) 16 luglio 1724

Vincenzo Maria Orsini (Benedetto XIII) 3 febbraio 1675

Paluzzo Paluzzi-Albertoni-Altieri 2 maggio 1666

Ulderico Carpegna 7 ottobre 1630

Luigi Caetani 12 giugno 1622

Lodovico Ludovisi 2 maggio 1621

Galeazzo Sanvitale 14 aprile 1604

Girolamo Bernerio 7 settembre 1586

Giulio Antonio Santorio 12 marzo 1566

attualmente - alla guida della Diocesi - c'è un altro e davvero grande cardinale, il successore di Biffi, Carlo Caffarra. attualmente - alla guida della Diocesi - c'è un altro e davvero grande cardinale, il successore di Biffi, Carlo Caffarra.

OMELIA NELLA S. MESSA CONCELEBRATA DAL CLERO DIOCESANO

CHE RICORDA IL GIUBILEO DI ORDINAZIONE

DAVANTI ALL'IMMAGINE DELLA MADONNA DI S. LUCA

Giovedì 13 maggio 1999, ore 11.30

Oggi è per noi uno dei giorni più belli e più cari: la nostra città e la nostra diocesi oggi celebrano solennemente la loro patrona, che con immancabile puntualità da oltre cinque secoli discende e si insedia nel cuore di Bologna, quasi a ricordare a tutti, anche visivamente, che è lei la Signora del popolo petroniano, "il segno della nostra difesa e del nostro onore".

Nessun giorno dell’anno è anche così propizio per noi a riflettere – sotto il dolce sguardo della sua icona antica – sulla collocazione della Vergine benedetta entro il disegno del Padre e sul suo compito proprio nella vita e nella società dei credenti.

La più elementare e insieme la più esauriente notizia ci viene data da Maria stessa con le parole semplici e sublimi dette al messaggero di Dio: "Io sono la serva del Signore" (Lc 1,38).

Giustamente si autodefinisce "serva del Signore" colei che visse unicamente per fare la volontà del Signore. Stava in ascolto della sua parola, la custodiva con fede pura, la metteva in pratica con intemerata fedeltà. Così la Parola vivente, il Verbo eterno di Dio, prese volentieri umana carne da lei, perchè lei aveva sempre incarnato nel suo essere e nel suo agire ogni parola che Dio o le andava comunicando nell’ascolto della Sacra Scrittura o le andava sussurrando nel segreto del suo mondo interiore.

"Serva del Signore"

Servire il Signore era per Maria anzitutto credere in Dio, adorarlo, amarlo sopra ogni cosa; ma al tempo stesso era soccorrere il prossimo nel bisogno.

Servire il Signore era mettersi in viaggio verso la montagna con passo premuroso, alla casa di un’anziana parente da aiutare nella sua inattesa maternità.

Servire il Signore era andare a Cana, e togliere due sposi dal disagio e dall’imbarazzo durante il banchetto nuziale.

Servire il Signore era per Maria preannunziare con le sue scelte esistenziali e con il suo canto profetico la grande rivoluzione delle coscienze, che il bambino custodito nel suo grembo avrebbe operato nella storia. Dalle labbra appunto di questa ignota fanciulla ebrea, che era la più mite e la più santa delle creature, si eleva il "Magnificat" a proclamare la fine delle ingiustizie, delle prepotenze, delle oppressioni e a inaugurare il tempo nuovo del Regno di Dio; il tempo in cui comincia a esultare il cuore dei poveri, e sorge un po’ di speranza per i disprezzati di questo mondo.

* * *

"Fate quello che vi dirà" (Gv 2,5). La missione provvidenziale di Maria presso gli uomini è di invitarli e incoraggiarli ad accogliere la parola dell’unico Salvatore e a metterla in pratica.

Il Signore Gesù ha detto: "Nessuno può venire a me, se non l’attira il Padre che mi ha mandato" (Gv 6,43). Nel piano divino di salvezza – connotato intrinsecamente dalla misericordia e dalla condiscendenza – la Madonna è stata pensata e voluta proprio come una soave e persuasiva forza di attrazione, perchè anche i più riottosi figli di Adamo avessero modo di arrivare a Cristo.

I nostri contemporanei così scettici di fronte alla luce della verità, così orgogliosi delle loro conquiste scientifiche e tecniche, così avidi di beni di consumo e così disamorati dei beni eterni, così presi dalla fame di danaro, di godimento, di potere e così disorientati e disanimati , pare che solo dal fascino della Madre di Dio, che è madre anche nostra, possano essere scampati dalla tremenda sventura di ripiombare in un mondo senza Cristo; cioò un mondo senza certezze trascendenti, senza vera gioia, senza tensione verso un traguardo non deludente.

Al fuoco di un puro amore materno, reso soprannaturalmente efficace dalla potenza dello Spirito Santo, è più facile che le torpidità delle menti e le durezze dei cuori si fondano e si dissolvano.

L’incanto di questa donna umile e alta – modello inarrivabile di perfezione, che però resta sempre totalmente una di noi – avvicina con gentilezza femminile alla nostra piccolezza, alle nostre titubanze, alla difficoltà che abbiamo di sollevare lo sguardo dalla terra, l’unica, necessaria, salvifica mediazione di Cristo.

La Madonna è madre: ama, consola, aiuta i suoi figli anche nelle necessità della loro vita terrena per farli diventare autentici e consapevoli figli di Dio. Li prende dove sono per portarli dove dovrebbero essere, cioè vicini a Gesù nella mentalità e nelle opere.

Perciò i suoi santuari e le celebrazioni in suo onore sono i luoghi e o tempi privilegiati per il ritorno dei figli smarriti alla casa del Padre.

* * *

La Chiesa non può dimenticare di aver mosso i primi passi nella storia con il sostegno della presenza visibile di Maria.

Il mattino di Pentecoste, nel cenacolo, la preghiera appassionata di Maria era il culmine e la sintesi di tutte le implorazioni dei discepoli di Gesù, anzi dell’umanità intera che invocava sul proprio buio, sulle proprie frigidità, sulle proprie miserie il fulgore, il calore, l’impeto del Paràclito e la sua effusione vivificante e rinnovatrice.

Agli apostoli la Madre di Gesù confidava i segreti divini che custodiva nel suo cuore, entusiasmandoli per la sapienza e la bellezza sovrumana del progetto del Padre.

Anche per questo gli inizi del cristianesimo furono così pieni di fervore e segnarono progressi tanto rapidi e stupefacenti.

Seppure assunta al cielo, collocata regina accanto al Figlio, non si è allontanata da noi.

E' sempre con noi, e nei momenti più trepidi per la vita della Chiesa il suo amore materno si è sempre fatto sentire.

Quando pare che le ostilità e gli errori siano soverchianti, più grande si fa la fiducia dei credenti. Quando nel nostro cielo sembrano dominare le tenebre, spunta a darci coraggio la sua vivida stella.

Così nell’incerto e annebbiato tramonto del secolo, anzi del millennio – nella grande confusione che prende persino i cristiani a proposito del Signore Gesù e della sua redenzione universale e universalmente necessaria; a proposito della Chiesa, della sua indefettibile santità e della sua natura di "universale sacramento di salvezza"; a proposito del vero bene dell’uomo, del suo destino, della sua dignità – volgiamo gli occhi a lei con animo pieno di gratitudine e di speranza.

Bologna, 11 luglio 2015 - E’ morto questa notte Giacomo Biffi, 87 anni, arcivescovo emerito di Bologna. Biffi è stato arcivescovo della città dal 1984 al 2003. Era ricoverato in una clinica bolognese dopo un intervento chirurgico subito nel maggio scorso.

Biffi si è spento alle 2,40 della scorsa notte. Aveva compiuto 87 anni lo scorso 13 giugno e recentemente aveva ricevuto anche una lettera di Papa Francesco : «Sono stato informato delle Sue condizioni di salute e desidero esprimerLe la mia profonda vicinanza in questo momento di sofferenza», aveva scritto Bergoglio.

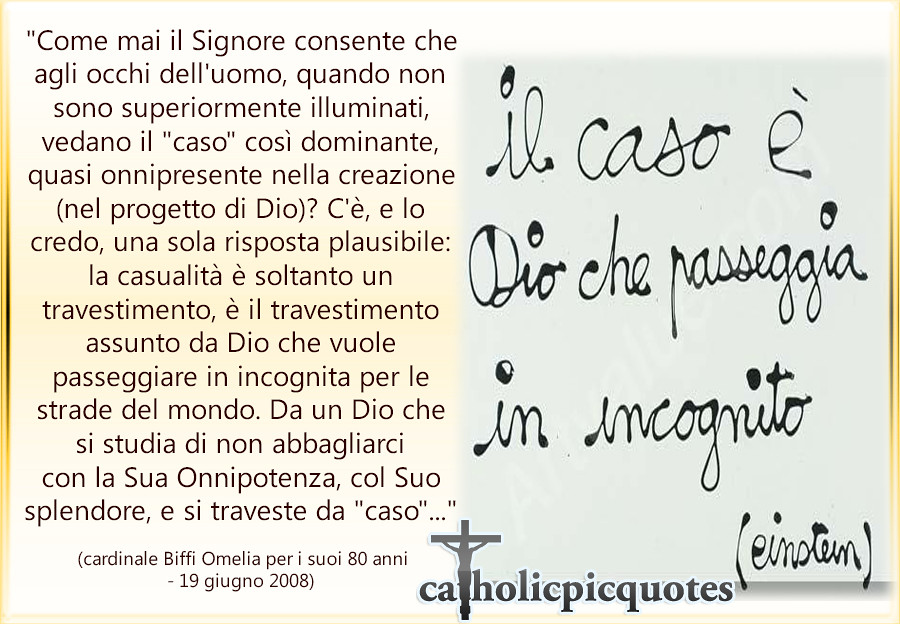

La biografia. Giacomo Biffi è nato a Milano, città metropolitana e sede arcivescovile, il 13 giugno 1928. Ha ricevuto l'ordine sacro del sacerdozio a Milano il 23 dicembre 1950. È stato insegnante di teologia e parroco a Legnano nella parrocchia di S.S. Martiri e quindi a Milano nella parrocchia di Sant'Andrea. Papa Paolo VI lo ha nominato vescovo titolare di Fidene e ausiliare del cardinale arcivescovo di Milano il 7 dicembre 1975; ha ricevuto l'ordinazione episcopale l'11 gennaio 1976. Promosso arcivescovo di Bologna, vi fece il solenne ingresso il 2 giugno 1984. Elevato al rango di cardinale da papa Giovanni Paolo II nel concistoro del 25 maggio 1985, è stato membro della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, della Congregazione del clero e della Congregazione per l'educazione cattolica. Ritiratosi nel 2003 per raggiunti limiti d'età, conserva il titolo di arcivescovo emerito di Bologna. Nel 2007 ha tenuto gli esercizi quaresimali alla Curia romana e a Benedetto XVI. Dal 13 giugno 2008, avendo compiuto l'ottantesimo anno d'età, non è più un cardinale elettore.

Le frasi celebri. Storica quella del 1985 quando definì Bologna «sazia e disperata» (leggi tutte le frasi celebri), espressione che lo rese famoso anche fuori dei confini emiliani

La curiosità. Si racconta di un episodio molto divertente che avvenne durante il conclave del 2005 che ha come protagonisti proprio il cardinale Biffi e il futuro Benedetto XVI, seppur in modo indiretto. A raccontare l'accaduto è il giornalista cattolico Francesco Grana, noto commentatore di fatti religiosi e notoriamente vicino all'allora arcivescovo di Napoli, il cardinale Michele Giordano. È il 19 aprile 2005, secondo e ultimo giorno di votazioni. Dopo il terzo scrutinio del conclave, il secondo di quella mattina, i cardinali elettori tornano in pullman nella Casa Santa Marta dove risiedono in quei giorni. Li attende il pranzo e un breve riposo nelle loro stanze prima di far ritorno nella Cappella Sistina per la votazione che sarà definitiva e alla quale seguirà l'annuncio al mondo dell’avvenuta elezione del nuovo Papa. Ed è proprio durante quel pasto frugale che Biffi, molto innervosito, si sfoga con un confratello: «A ogni votazione ricevo sempre un solo voto. Se scopro chi è che si ostina a votarmi giuro che lo prendo a schiaffi». «Cosa Eminenza?», gli domanda perplesso il confratello. «Sì, ha capito bene, Eminenza», replica Biffi. «Giuro che lo prendo a schiaffi». Al che il porporato lo guarda perplesso e gli spiega: «Eminenza, ormai è chiaro chi stiamo eleggendo come nuovo Papa ed è anche abbastanza evidente che questo candidato abbia scelto di votare per lei. Quindi se vorrà ancora mantenere il suo proposito sarà costretto a prendere a schiaffi il Papa». Biffi rimase senza parole.Ratzinger aveva deciso di votare per lui.

La pagina Facebook. «11 luglio 2015. Riposa in pace! 'Dopo, c'è Cristo; di là dallo schermo delle cose, c'è Cristo; alla fine di tutto, c'è Cristo»'. E' la frase, presa da un libro scritto dallo stesso Biffi, apparsa in mattinata su una pagina Facebook, che raccoglieva gli interventi del cardinale.

di Luca Orsi  [Modificato da Caterina63 11/07/2015 12:28] Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."

(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP

Maestro dell’Ordine) |

|

| | | OFFLINE | Post: 39.988 | Sesso: Femminile | |

|

21/05/2015 14:15 21/05/2015 14:15 | |

OMELIA IN OCCASIONE DELLA "PASQUA DEGLI UNIVERSITARI" OMELIA IN OCCASIONE DELLA "PASQUA DEGLI UNIVERSITARI"

Martedì, 23 marzo 1999, ore 18,30, Cattedrale di San Pietro

Il titolo di "maestro" nei Vangeli viene dato a Gesù con molta frequenza, anche da chi, più che delle illuminazioni, a lui chiede dei benefici. Gesù non ha alcuna riserva verso questo titolo e lo accetta come dovuto: "Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono" (Gv 13,13). Anzi se lo rivendica in modo esclusivo: "Uno solo è il vostro maestro, il Cristo"(Mt 23,10).

Cristo è l'unico maestro prima di tutto per una ragione oggettiva: perché in lui si compendia il disegno eterno del Padre. Poi perché di questo disegno è il grande rivelatore.

Andando dunque alla sua scuola e meditando su tutto ciò che ha fatto e su tutto ciò che ha detto, noi cresciamo nella comprensione del "mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi" (Col 1,26); e possiamo "conoscere l'amore di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza" (Ef 1,19).

Avere a disposizione un maestro come il Signore Gesù è una fortuna di cui dobbiamo renderci conto, e una ragione di gioia, che non va mai dimenticata. Noi troviamo qui il fondamento delle nostre rasserenanti certezze, che, in mezzo al pullulare dei dubbi e delle insipienze, ci consentono di continuare a vivere da creature razionali.

"Uno solo è il vostro maestro": non ci sono altri maestri che siano veramente tali.

Tutti gli altri insegnamenti o non conducono alla verità (e dunque non sono autentici insegnamenti) o conducono a verità esistenzialmente irrilevanti o, in ultima analisi, derivano la loro autorevolezza, magari inconsciamente, da lui. E questa unicità di magistero ci salva dalla "dissensio sententiarum", cioè dalla contrastante e disorientante varietà delle opinioni correnti.

Questo è il maestro mandato proprio per noi, per farci uscire dallo scoraggiamento e dall'avvilimento che spesso insidiano i ricercatori della vera conoscenza, costretti a vivere immersi in una cultura scettica che sembra impegnata soprattutto ad annunciare il vuoto e l'assurdo. E questo ci scampa dalla "desperatio inveniendi verum".

Ma non basta avere il Maestro giusto. Bisogna anche andare alla sua scuola. "Ascoltatelo!" (cfr Mt 12,5), ci dice la voce del padre. Mettersi in posizione di ascolto davanti a Gesù è ciò che ci proponiamo di fare in questi giorni, ed è ciò che vogliamo fare con più impegno, più assiduamente, più a lungo nella nostra vita.

Che cosa ci insegna Cristo? Ci insegna tutto, tanto che, dopo la sua venuta nel mondo, la rivelazione di Dio si è conclusa, si è conclusa non per un'arbitraria volontà del Padre che ha deciso di ammutolirsi, ma perché, avendo mandato il figlio nel quale l'intero suo disegno si compendia, non aveva più niente da dirci per questo ordine di provvidenza.

Se però ci domandiamo: quali sono gli argomenti che più insistentemente di ogni altro sono presenti nei discorsi del Signore Gesù, non ci sono dubbi: sono il Padre e il Regno. Non c'è pagina di Vangelo dove l'uno o l'altro o tutti e due non facciano capolino.

Ci limitiamo qui a raccogliere solo l'insegnamento sul Padre.

Il Padre.

Dalla prima sua parola che ci è stata riferita ("Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?" Lc 2,49) fino alla suprema offerta della croce ("Padre nelle tue mani consegno il mio spirito" Lc 23 46) Gesù parla continuamente di Dio e a Dio sempre qualificandolo "Padre". Questa è l'esperienza gioiosa fondamentale della sua vita interiore di uomo il vertice della sua conoscenza creata: "Io ti ho conosciuto" (Gv 17,25). Ed egli è anche ben consapevole che la sua è un esperienza unica e una conoscenza imparagonabile: "Nessuno conosce il Padre se non il Figlio" (Mt 11,27).

Da questa intuizione primigenia l'intuizione, cioè, che Dio ci è Padre - deduce la possibilità per l'uomo di guardare il mondo e di affrontare la vita senza affanni e con inalterabile serenità (cfr Mt 6,25-34). Dalla paternità di Dio nasce il convincimento della inesauribile propensione al perdono, propria del Creatore, che lo rende sempre pronto ad abbracciare i figli sviati che ritornano a lui pentiti, qualunque cosa abbiano fatto (cfr la parabola del Figlio prodigo, Lc 15,11-32).

E Gesù riesce a parlare in termini così appassionati e persuasivi del Padre, perché il Padre è il suo più assiduo e ricercato interlocutore, al quale riserva uno spazio esclusivo anche nei suoi giorni più affaccendati.

Questo insegnamento di Gesù rimane di spiccata attualità. Anche oggi la questione prima e più decisiva per l'umanità è quella di riscoprire la Paternità di Dio.

Di solito si dice - e c'è moltissima verità in questa affermazione - che la difficoltà più grave è di accettare la Chiesa: Cristo sì, Chiesa no, sarebbe la posizione di molti.

A un secondo livello, si nota - e anche qui c'è molto di vero - che è più facile trovare chi crede in Dio, che non trovare chi crede in Gesù di Nazaret e nella verità assoluta del suo Vangelo.

Io però non ho mai trovato nessuno, almeno nella popolazione di tradizione cattolica, che, rifiutando la Chiesa, poi accolga Gesù Cristo per quello che è; cioè come Figlio di Dio fatto uomo, crocifisso, risorto, oggi vivo. E non ho mai trovato nessuno che, rifiutando Cristo nella sua verità creda poi nel Padre; cioè, non in un Dio indifferente e lontano, ma nel Dio che c'è, che interviene nella nostra vicenda, che decide lui che cosa è bene e che cosa è male, che è offeso nel suo amore dalle nostre colpe, che ci ha assegnato come destino la sua stessa casa. Mi sono fatto perciò l'idea che la cosa più ardua e più necessaria per l'uomo di oggi è appunto quella di ritrovare il Padre. Chi arriva al Padre, presto o tardi arriva a colui che il Padre ha inviato per la nostra salvezza, e chi arriva a Cristo Dio e Salvatore, presto o tardi arriva a capire la bellezza della sua Chiesa.

Per una umanità "fraterna"

Solo ritrovando il Padre (e poi accogliendo il suo progetto centrato sulla croce) si può accettare il mondo stravolto e crudele in cui ci è capitato di vivere.

Il mondo - che pure, se correttamente esaminato sotto il profilo filosofico rimanda necessariamente a un Creatore - troppe volte ci appare come una smentita all'esistenza di Dio, se è guardato nelle sue condizioni esistenziali.

Solo la fede che il Creatore è anche un Padre e ha sull'uomo un suo disegno incomprensibile e strano, ma in ogni caso ispirato dall'amore, un disegno in cui c'è posto per il peccato, per il dolore, per la sofferenza redentrice del Figlio di Dio, per il mistero della croce, riesce a farmi riconnettere il mondo alla sua Causa prima e a farmi ritenere che esso non sia un'assurdità. E dunque solo l'idea del Padre mi consente di convincermi che esiste una superiore ragionevolezza, cioè mi consente di esistere da uomo.

Va detto inoltre che solo ritrovando il Padre gli uomini possono sperare di convivere senza che il loro egoismo porti l'umanità all'autodistruzione.

Solovëv ha scritto da qualche parte che tutti i socialismi del suo secolo erano basati su questo curioso sillogismo: tutti gli uomini derivano dalla scimmia, dunque dobbiamo amarci tutti come fratelli. Credo che il giudizio di Solovëv colpisca nel segno: dalla fine del secolo XVIII è in atto il tentativo di salvare e attuare la conclusione cristiana, sostituendo alle premesse cristiane delle premesse scientiste. Il secolo XX - che è stato il secolo dei più vasti e ripetuti massacri tra gli uomini e delle società politiche più disumane - si è tragicamente incaricato del compito di dimostrare che il ragionamento non sta in piedi.

Se vogliamo vivere da fratelli e salvarci, dobbiamo ripartire dal Padre. E questo vale anche per la nostra vita spirituale. Gesù ci insegna che la prima, la più alta, la più necessaria delle devozioni è la devozione al Padre. Il senso di Dio e della sua paternità non può mai essere sottinteso nella nostra vita religiosa, ma deve offrire la premessa esplicita per ogni altro impegno e per ogni altro amore.

OMELIA NELLA SOLENNITÁ DEL CORPUS DOMINI

Giovedì 3 giugno 1999, ore 21.15, Sagrato Basilica S.Petronio

La celebrazione di questa sera, il nostro camminare pensoso e lieto per le strade della città che si sono fatte assorte e quasi oranti con noi, il nostro sostare in preghiera, ci aiutano a riscoprire la forza sempre giovane ed efficace dell'eucaristia: l'attualità cioè di una "parola" che è luce di verità ed energia di grazia: di una "parola" che è anche avvenimento salvifico; di una "parola" che è soprattutto una "persona": una "persona" totalmente donata - con la sua "carne" e col suo "sangue" - per la vita del mondo (cf Gv 6,51).

"Le parole che io vi dico sono spirito e vita" (Gv 6,64), afferma Gesù. Come a dire: voi ascoltate ogni giorno parole vane e talvolta addirittura parole mortifere; dalle mie parole invece potete attingere un nutrimento autentico e sostanziale.

Terribile è nelle parole umane la capacità di illudere, di ricamare sogni fascinosi sulla tela del nulla, di erigere castelli in aria che alla luce della verità e al maturare dell'esperienza si dissolvono come nebbia al sole, lasciando il cuore deluso e amareggiato.

Terribile è il maleficio di certe parole sordide e avvilenti, le quali, anche quando sono udite incolpevolmente, lasciano nell'uomo l'impressione di essere stato contaminato.

Terribile è il condizionamento e perfino il plagio di certi slogan e di certe frasi ossessivamente martellate, che non esprimono neanche un briciolo di ragionamento o di saggezza.

Ma noi, che crediamo nell'eucaristia, siamo alla scuola della Parola vivente, parola divina e rivestita di accenti umani, parola eterna ed echeggiata per nostra fortuna nel tempo. Infondendoci "spirito e vita", essa ci fa uomini liberi, ci sottrae alla schiavitù del linguaggio falso e alienante, ci ridona la nostra nativa attitudine a valutare, a scegliere , a decidere.

Questa è parola che mantiene ogni sua promessa, che non delude mai, che consola gli animi feriti dai giudizi degli altri; giudizi spesso senza comprensione e impietosi.

Essa risuona in tutta la sua potenza trasformante, quando l'ascoltiamo in silenzio e ci disponiamo ad aprirci con docilità al suo magistero.

Ogni custodito raccoglimento interiore può favorire questa emozionante comunione con il Verbo del Padre. Ma la condizione più propizia a questa vitale attenzione della mente e del cuore ci è offerta dal silenzio adorante, di cui circondiamo la presenza eucaristica. Sembra una presenza muta, ed è in realtà la più eloquente, perché ci pone a contatto non solo con l'insegnamento salvifico, ma anche con lo stesso nostro Salvatore e Maestro.

Anche le pagine del Libro sacro - non dissimili in di apparenza da quelle inerti tutti gli altri libri - quando sono lette al cospetto del mistero eucaristico, risplendono e si infiammano per opera dello Spirito, che l'Ospite dei nostri altari e dei nostri tabernacoli effonde dalla sua pienezza su chi gli è davanti in ascolto intento e affettuoso.

*** *** ***

La Parola vivente del Padre, presente nell'eucaristia , va accolta e assaporata nel segreto dell'anima. Però non possiamo mai dimenticare che essa ci è data "per la vita del mondo". Il silenzio adorante è quindi la premessa e il continuo alimento dell'annuncio, dell'ansia evangelizzatrice, della testimonianza esistenziale.

Mai come oggi l'umanità aspira alla "vita"; e mai come oggi la insidia e sembra quasi disistimarla.

L'età media si prolunga sempre più, si combatte la morte con interventi chirurgici prodigiosi, la cura della buona forma e della salute è diventata una specie di religione ossessiva. Ma tutto ciò è contrastato e quasi smentito dall'imperversare delle guerre, dalle stragi ideologiche, dagli attentati fanatici e vili, dalle vergognose leggi contro le creature umane che ancora non hanno visto la luce, dall'incoscienza con cui spesso si circola sulle nostre strade.

Anche la diffusione della droga e la ridicola sessuomania che domina la cultura del nostro tempo danno il loro contributo a una incomprensibile autodistruzione dell'uomo.

Questo spettacolo desolante - che ci preoccupa e ci addolora - dà certo una pena infinita anche al cuore di Cristo. Egli però non ci abbandona, non ci abbandona mai quali che siano le nostre prevaricazioni e le nostre insipienze. Il mistero dell'eucaristia - che lo mantiene veramente, realmente, corporalmente presente in mezzo a noi - è il segno più convincente della fedeltà del Signore Gesù alla famiglia dei figli di Adamo, che è anche sua.

Egli non è venuto per giudicare e condannare il mondo, ma per salvarlo (cf Gv 12,47). E del Suo "Corpo dato" e del Suo "Sangue versato" ha fatto la sorgente inesauribile di una vitalità nuova che, contro la vecchiezza ripetitiva e monotona delle trasgressioni umane, mantiene desto nella nostra coscienza l'ideale di una convivenza più giusta, più illuminata, più libera, più fraterna.

Sotto i veli conviviali del pane e del vino, la Parola di Dio si è fatta per noi cibo e bevanda; e noi, che di essa ci nutriamo, dobbiamo diventare viventi parole di Dio per i nostri contemporanei.

L'Eucaristia, assimilata nella fede e nell'amore operoso, faccia allora di ciascuno di noi un annuncio di verità, di speranza, di gioia per ogni uomo che incontriamo sul nostro cammino.

[Modificato da Caterina63 21/05/2015 15:45] Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."

(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP

Maestro dell’Ordine) |

| | | OFFLINE | Post: 39.988 | Sesso: Femminile | |

|

21/05/2015 14:38 21/05/2015 14:38 | |

SALUTO AI GIOVANI CONVENUTI A BOLOGNA SALUTO AI GIOVANI CONVENUTI A BOLOGNA

IN OCCASIONE DELLA

XV GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU'

Domenica 13 agosto 2000 - ore 19,00 - Parco del Seminario

Siete in cammino verso Roma, desiderosi di incontrarvi con l'apostolo Pietro che continua a vivere e a guidare la Chiesa nella persona del suo Successore.

E proprio l'apostolo Pietro qui, a Bologna, ha cominciato a parlarvi. E voi qui, in questo Vespro, già avete cominciato ad ascoltarlo.

Che cosa vi ha detto? Vi ha detto che siete fortunati.

Avete la fortuna di sapere che c'è un Dio che ci ama e ha per noi una "grande misericordia" (l Pt 1,3): una misericordia più grande di ogni nostra debolezza e di ogni nostro peccato. Sapere che c'è un Dio che ci ama, vuol dire sapere che l'universo non è un deserto, che l'umanità non è un enorme orfanatrofio, che noi non siamo i balocchi di un "Caso" anonimo, gelido e cieco.

È un Dio che non è un essere lontano, distaccato, indifferente ai nostri guai. Al contrario, è un Dio che è "padre": è il "Padre del Signore nostro Gesù Cristo" (ib.).

Ed è la seconda fortuna: la conoscenza del Signore Gesù. Noi sappiamo che la creazione non è un'accozzaglia di oggetti dispersi e disparati: ha un "centro" e un "cuore" in Gesù di Nazaret, crocifisso per noi e risorto, oggi vivo come siamo vivi noi; vivo e attento a ciò che diciamo di lui, a ciò che facciamo per lui, a ciò che siamo capaci di donargli.

La terra nelle sue miserie e nelle sue sofferenze non può essere riscattata dalle immagini o dalle parole: ha bisogno di fatti. La storia - questa vicenda ripetitiva di errori e di crudeltà - non può essere redenta da una dottrina o da una ideologia: ha bisogno di avvenimenti.

Ebbene, il "fatto" decisivo è avvenuto, un "avvenimento" unico e imparagonabile ci è stato annunciato: è - ci ha detto san Pietro - 'la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe" (1 Pt 1,3-4).

E questa è la terza fortuna: abbiamo una speranza che non delude e non tramonta mai, a differenza di tutte le attese mondane. Essa - ci è stato detto dal Principe degli Apostoli - "è conservata nei cieli per noi, che dalla potenza di Dio siamo custoditi mediante la fede per la nostra salvezza" (lPt 1,4-5).

Perché di tre cose l'uomo ha un'assoluta necessità, per poter vivere decentemente e ragionevolmente da uomo: di essere certo che il suo esistere abbia un significato e la sua vita non sia una favola senza capo né coda raccontata da un idiota; di vedere sempre davanti a sé una mèta, un traguardo non illusorio, in modo che i nostri passi e le nostre giornate non siano quelli di un viandante pazzo che non sappia dove stia andando né quelli di un pellegrino smemorato che non si ricordi più quale sia la sua destinazione; di aver qualcuno da conoscere e amare, che abbia volto e cuore di uomo ma anche una bellezza divina ed eterna. Vale a dire, qualcuno come il Signore Gesù, il Figlio di Maria che è anche l'Unigenito del Padre, nel quale - come dice l'apostolo Paolo - "abita corporalmente tutta la pienezza della divinità" (Col 2.9).

Tali preziose verità sono già custodite nel vostro animo, e voi andate a Roma per essere confermati in questa fede, in questa speranza, in questa capacità di amare.

Si capisce allora perché san Pietro, nella breve lettura che abbiamo ascoltato, vi suggerisca di esprimere la vostra gioia e la vostra riconoscenza, e vi inviti a dire con lui: "Sia benedetto Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo" (1 Pt 1,3).

SALUTO AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO:

"L'EUROPA DEL 9 MAGGIO 1950 HA CINQUANT'ANNI"

Sabato 13 maggio 2000 -

Sono lieto di porgere il mio saluto cordiale ai promotori, agli organizzatori, ai relatori e a tutti i partecipanti di questo incontro, posto al servizio e nella prospettiva di una presenza più consapevole e determinante della cultura cattolica nella costruzione della nuova Europa.

Questa giornata, che intende rievocare una data storica della comunità europea - il famoso discorso di Schuman del 9 maggio 1950 - prende le mosse dalla volontà di ricordare anche la figura di una personalità di eccezionale levatura intellettuale e morale, il conte Giovanni Acquaderni, considerato in questo contesto quale uomo europeo per la vastità dei suoi interessi e delle sue relazioni personali.

Dall'Acquaderni si arriva alla figura di Robert Schuman, nel 50mo anniversario del discorso suddetto, da cui si avvia il cammino dell'unità europea.

E a Schuman accostiamo infine - ed è naturale - i grandi nomi di De Gasperi e di Adenauer.

Mi è caro evidenziare che si tratta di tre cattolici, nei quali una fede sentita e vissuta si coniugava con una grande esperienza politica e culturale; fede ed esperienza che si avvertono già nelle premesse, doverosamente 'laiche', del trattato della prima realtà europea, la Ceca, ossia la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (1951): 'Gli stati membri sono risoluti a sostituire alle rivalità secolari una fusione dei loro interessi essenziali, a fondare una comunità economica, le prime assise di una comunità più vasta e più profonda tra i popoli per lungo tempo avversi per divisioni sanguinose, e a porre fondamenti di istituzioni capaci di indirizzare un destino ormai condiviso'.

I tre fondatori ebbero il merito di capire che l'europeismo poteva nascere solo dalla coscienza di appartenere a una civiltà fondata sui valori cristiani e sui principi di libertà.

Dal 1950, attraverso una serie di tappe intermedie, si è giunti al traguardo dell'Euro. È innegabile che l'impulso prevalente che ha consentito di raggiungere questa mèta è stata quella degli interessi economici. Anche nel 1950 gli accordi avevano una evidente natura economica, ma erano animati da una tensione morale protesa a rendere più confortevole e giusta la vita di tutti, con una sollecitudine preferenziale alle classi subalterne; tensione che si alimentava alle indicazioni delle Encicliche sociali dei Papi.

Quella ispirazione, purtroppo, sembra essersi estenuata: ha prevalso il calcolo senza uno slancio ideale, in uno scenario dominato dall'alta finanza e dal mercato.

Questa giornata potrà evidenziare - mi auguro - quanta distanza ci separa dal progetto dei padri fondatori dell'unità europea e come sia urgente riprenderne il discorso e le indicazioni.

Un personaggio anglosassone disse che l'Italia non deve venir meno al suo compito di 'custode della memoria': memoria della sua storia così profondamente inserita in quella europea; memoria come ritorno alle sorgenti umanistiche e cristiane; memoria come potenziamento del nostro presente mediante una ricchezza culturale ancora ben sedimentata nella coscienza collettiva.

Sull'esempio dei tre grandi fondatori dell'unità europea i cattolici sono sollecitati a lavorare per un progetto capace di ridare un'anima a una Europa sovrabbondante di agi e di mezzi, ma spiritualmente depressa e inaridita.

L'odierna impressionante povertà morale deve essere vinta con una rigenerazione nutrita ai temi perenni e universali della nostra tradizione.

Insieme coi cattolici, l'Italia tutta è chiamata a ravvivare i suoi miracoli di civiltà per ridonare all'Europa quel sentimento quasi messianico che essa ha sperimentato in altre situazioni, congiunto con una rinnovata attenzione ai valori trascendenti e con un ricupero della classicità senza i quali non è possibile nessun rinnovamento profondo.

Questa consapevolezza di avere una grande missione da compiere ci aiuterà a collocarci nell'Europa unita non come una colonia culturale del mondo anglosassone o come duplicato senza rigore e senza originalità della Francia o della Germania, ma con una precisa identità e con il convincimento di ripresentare, per quel che è possibile, quanto l'Italia seppe compiere ai tempi di San Benedetto, di San Fancesco, di Dante, dell'Umanesimo, del Rinascimento e della Riforma cattolica (amerei anzi dire della 'Riforma borromaica').

L'impresa è alta e difficile. Ma, come sta scritto, 'questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede' (cf. 1Gv 5,4).

Sono grato agli ideatori e agli artefici del Convegno, mentre a tutti auguro un buon lavoro.

Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."

(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP

Maestro dell’Ordine) |

| | | OFFLINE | Post: 39.988 | Sesso: Femminile | |

|

21/05/2015 14:59 21/05/2015 14:59 | |

CONFERENZA SUL TEMA CONFERENZA SUL TEMA

"IL MISTERO DELLA ZIZZANIA"

Giovedì 4 maggio 2000 - ore 17,30 - Palazzo del Baraccano

Vorrei proporre di riflettere su una famosa parabola del Signore, che ci è riferita soltanto dal vangelo di Matteo. Dopo la lettura e qualche osservazione generale, la esamineremo su tre livelli interpretativi: cosmico, ecclesiale, antropologico, per concludere con qualche annotazione d'indole pastorale.

A) La parabola di Gesù

Il testo evangelico

"Il Regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: "Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania?" Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla: il grano invece riponetelo nel mio granaio " (Mt 13,24-30).

"Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: Spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: "Colui che semina il buon seme è il Figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del regno; la zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata e il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del padre loro. Chi ha orecchi intenda! " (Mt 13,36-43).

II

Osservazioni previe e generali

1. "Da dove viene la zizzania?" (Mt 13,27). Da dove è venuta questa erbaccia maligna e soffocatrice che infesta il campo di Dio?

È una delle domande più serie e decisive, e siamo tutti costretti a formularla quando ci poniamo di fronte al mistero dell'esistenza: o neghiamo l'evidenza del male (ed è un impresa disperata) o ci interroghiamo circa la sua provenienza .

2. Sulle labbra dei contadini della parabola l'interpellanza sembra esprimere non solo stupore, ma anche delusione e quasi una specie di rabbia. Sembra anzi marcata da un accento di velato rimprovero verso il padrone, che in fin dei conti è il primo responsabile della coltivazione: "Non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove dunque viene la zizzania?".

Dobbiamo dire però che quei contadini almeno una fortuna ce l'hanno, ed è di avere un padrone con cui lamentarsi: è già una consolazione prendersela con qualcuno. A chi ritenesse che il campo non sia di nessuno e ogni accadimento sia in esso del tutto casuale, non sarebbe consentito neppure di protestare o di fare domande, per assenza di destinatari responsabili.

Se non esiste un proprietario del campo con un suo programma operativo, se tutto nell'universo è fortuito, allora, pur avvertendo ancora i morsi del male, non siamo più autorizzati né a lagnarci né a enunciare problemi, perché in quel caso non si dà spazio per nessuna verità e quindi per nessuna ricerca. Dove si prende per buona l'ipotesi del caso, non può sorgere alcuna plausibile investigazione.

Deve essere tremenda la condizione degli atei, e proprio per questo: per il fatto di non poter riconoscere di fronte a sé nessun interlocutore adeguato. Un ateo vero e coerente è in realtà il più sfortunato degli uomini perché, messo di fronte ai guai inevitabili dell'esistenza, si priva perfino della soddisfazione di protestare con qualcuno e di bestemmiare.

Mi torna alla mente ciò che diceva C.S. Lewis (l'autore delle famose Lettere di Berlicche), ricordando il tempo della sua incredulità: "Negavo l'esistenza di Dio ed ero arrabbiato con lui perché non esisteva".

Personalmente devo confessare che, a essere sincero, io non posso fare a meno di un interlocutore trascendente. Certo, posso parlare anche con gli uomini, quando si tratta di questioni come la politica italiana o l'inflazione o il campionato dl calcio. Ma degli argomenti che davvero contano - come è appunto quello del bene e del male, e dell'enigmatica origine del male - con chi volete che ne possa trattare, se mi manca un Dio con cui entrare in dialogo?

Con chi volete che esamini il problema del senso ultimo della vita? Mica lo posso fare con l'on.Pannella. Con chi volete che affronti il tema del mio destino eterno? Mica ne posso chiedere conto a Vittorio Sgarbi. Per citare solo alcuni tra i "direttori spirituali" più noti del nostro tempo

Di queste cose - e sono le sole che veramente mi interessano - o sono costretto a tacere (censurandone in me irragionevolmente persino il pensiero) o ne devo discutere (e in realtà mi capita di farlo ogni giorno) unicamente con Dio.

A lui posso rivolgermi con le parole di Geremia:

"Tu sei troppo giusto, Signore,

perché io possa discutere con te;

eppure ti voglio rivolgere ugualmente

una parola sulla giustizia" (Ger 12,1).

Anche a me, come a Giobbe è dato di proporgli:

"Io ti interrogherò e tu istruiscimi" (Gb 42,4).

E se mi parrà di aver di fronte, come un muro, il silenzio di Dio, anch'io come il profeta Abacuc vigilerò davanti a questo muro:

"Mi metterò di sentinella"

a spiare, per vedere che cosa mi dirà,

che cosa risponderà ai miei lamenti" (Ab 2,1).

Per la verità, il muro è già stato squarciato dalla divina Rivelazione. Abbiamo già avuto una risposta, e proprio da questa parabola di Gesù: si tratta solo di capirla bene e di lasciarci illuminare dalla sua luce.

3. Se il padrone del campo fosse stato un tipo irenico e postconciliare, si sarebbe rifugiato in una qualche rassicurante congettura naturalistica o accidentale. Alla domanda: "Da dove viene la zizzania?", avrebbe probabilmente risposto: "Sapete com'è, le erbacce spuntano da sole, ci sono un po' dappertutto, non bisogna farne un dramma; c'è il vento, ci sono gli uccellini che abbandonano nei solchi ogni sorta di seme imprevisto, è una cosa normale, anzi è un fatto ecologico".

Invece quel padrone non ha esitazioni nell'assegnare al guaio che gli viene denunciato una causa personale, subdola e malevolente: "Un nemico ha fatto questo" (Mt 13,28), e il narratore della parabola ci conferma che la deduzione del padrone è ineccepibile. Le cose sono davvero andate così: "Mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò" (Mt 13,25).

Questo nemico, che opera nella notte i suoi malefizi e poi scompare, riesce a far perdere così bene le sue tracce, che molti anche tra i servi stipendiati dell'azienda agricola non tengono conto più della sua esistenza. Qualcuno non prende più sul serio nemmeno l'esistenza della zizzania; qualche altro dà l'impressione che non creda più addirittura all'esistenza del campo. Questo nemico riesce a ingannare tutti; tutti, tranne il padrone.

Sarà meglio allora che ricominciamo a fare più attenzione al parere del divino Agricoltore (cfr Gv 15,1), se vogliamo che la nostra indagine sul grano e sulla zizzania non sia vanificata in partenza.

B) Triplice livello interpretativo

I

Interpretazione "cosmica"

L'interpretazione cosmica è offerta direttamente ed esplicitamente da Cristo stesso quando dice: "Il campo è il mondo" (Mt 13,38).Secondo questa lettura, la parabola evangelica è un invito a riflettere sul male e la sua origine nell'universo.

L'insegnamento di Gesù a questo proposito è estremamente sintetico ma limpidissimo: il nemico che ha frammischiato l'erbaccia alla buona coltivazione di Dio è il diavolo (Mt 13, 39).

Mette conto che abbiamo a richiamare, sia pure in cenni rapidissimi, l'intera concezione della fede cattolica circa il male del mondo (concezione che è implicitamente evocata da questa breve frase del Signore). Essa oggi è così faziosamente e acriticamente contrastata dalla cultura dominante, che càpita di percepire una irritata meraviglia - quando non addirittura di sentir gridare allo scandalo - se il papa o qualche vescovo la ripropone nella sua semplicità e nella sua nativa interezza. Come se fosse impensabile, dopo tutte le aperture e gli irenismi, che ci sia ancora qualche cristiano che si attardi a pensare da cristiano.

Secondo il realismo della Rivelazione, il male - inteso senza ambiguità come colpevole prevaricazione morale - esiste. "Voi che siete cattivi" (Mt 7,11), dice tranquillamente Gesù ai suoi ascoltatori; e così ci ammonisce che non ci si deve fare illusioni di tipo illuministico sulla nativa bontà morale dell'uomo.

Le illusioni, tra l'altro, si sono rivelate storicamente molto pericolose. L'ottimismo naturalistico del secolo XVIII (che si contrapponeva, irridendoli, ai dati della fede) di fatto negli ultimi anni di quel secolo è approdato all'omicidio perpetrato, per così dire, su scala industriale, con indici inauditi di produzione resi possibili dalla geniale invenzione della ghigliottina. Le ideologie che si rifiutavano di credere alla malvagità del cuore dell'uomo, hanno dato vita ripetutamente in questi due secoli a forme esasperate di crudeltà.

L'iniquità umana c'è, ed è largamente diffusa. Così diffusa da costituire un problema: come mai gli uomini più o meno tutti sconfinano nell'ingiustizia? La Rivelazione cristiana risponde con la dottrina del peccato originale.

La verità del peccato originale come ogni mistero è oscura in se stessa, ma è illuminante per noi e per la nostra condizione. Indubbiamente si fatica a capirla nella sua natura e nelle sue cause; ma senza di essa tutto nel mondo e nell'uomo si fa ancora più impenetrabile, a cominciare dal mare di lacrime e di sangue che ricopre la nostra storia.

San Paolo nella lettera ai Romani richiama vigorosamente questo generale deterioramento, instauratosi all'alba dell'umanità, e ne fa la necessaria premessa per comprendere in tutta la sua valenza l'opera redentrice di Cristo: "Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini sicché tutti hanno peccato... Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti" (Rm 5,12.18-19).

A dire il vero, il libro della Genesi, raccontando la colpa di Adamo e di Eva come frutto della istigazione perfida del serpente, sembra insinuare che l'inizio assoluto del male nell'universo vada ricercato antecedentemente alla comparsa dell'uomo sulla terra. E il libro della Sapienza - implicitamente citato da san Paolo nella lettera ai Romani - dà una lettura teologica dell'antico racconto indicando nel demonio la prima fonte delle nostre sciagure: "La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo; e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono" (Sap 2,24).

Ci ritroviamo così all'identico insegnamento offertoci da Gesù appunto nella parabola che stiamo tentando di capire: "Il nemico che ha seminato la zizzania è il diavolo" (Mt 13,39).

Come si vede, la nostra meditazione sul male del mondo è stata progressivamente sospinta dalla verità del peccato personale a quella del peccato che dall'alba della vicenda umana universalmente contamina la nostra stirpe; e dalla verità del peccato originale a quella dell'esistenza del demonio, prima e oscura fonte di ogni perversione.

Siamo così invitati a risalire a poco a poco l'enigmaticità delle cose fino a raggiungere la soglia del mondo invisibile che precede la storia dell'uomo; vale a dire la soglia della realtà che sta al di fuori e al di sopra del nostro tempo.

I guai di cui ci sforziamo di renderci conto hanno, come si vede, radici lunghissime e premesse extratemporali. Léon Bloy ha una piccola frase splendente di verità: "Il male di questo mondo è di origine angelica e perciò non può essere espresso in lingua umana" (Le sang du pauvre, Conclusion).

Nella cristianità contemporanea è in atto invece un curioso processo di smarrimento, tanto che si arriva a percorrere in senso contrario la strada sulla quale, come s'è visto, siamo stati guidati dalla fede.

Tra i teologi c'è chi si impegna alacremente in un lavoro cosiddetto di smitizzazione, dopo il quale del demonio non resta neppure la coda. Questi teologi - diversamente da Gesù Cristo - pare che non pensino più a satana come a un essere reale concretamente e personalmente esistente; sembrano piuttosto ridurlo a una sorta di immagine simbolica della intrinseca inclinazione al male che c è nelle creature.

Ma - tolto di mezzo il diavolo - anche il peccato originale non è più plausibile; e infatti in molte odierne presentazioni teologiche esso fatalmente si estenua e si sbiadisce fino a essere la cifra dell'umana finitezza o al più la denominazione collettiva di tutte le colpe individuali. Le quali, a loro volta, tendono a essere considerate non tanto come peccati responsabilmente commessi quanto come turbe psichiche conseguenti a squilibri congeniti o alla violazione di tabù senza fondamento.

Insomma, prima si risolve l'idea del demonio in quella del peccato originale, poi l'idea del peccato originale in quella dei peccati dei singoli, infine l'idea dei peccati dei singoli in quella di un malessere senza colpevolezza. Così l'universo diventa una specie di innocente giardino d'infanzia, senza malvagità e senza malvagi, dove però non si capisce più perché tanto spesso ci si imbatta nella ferocia umana, e soprattutto non si capisce più che senso abbiano la morte, il dolore, la redenzione di Cristo.

Un mondo così sarà anche bello, ma ha l'inconveniente di non esistere affatto.

Verso la miseria umana questa è, a ben guardare, una falsa pietà, che ritiene di liberarci dal male negandolo e aiutandoci a non credere più nel demonio, a vanificare la dottrina della colpa d'origine, a banalizzare l'idea stessa di responsabilità personale.

La vera misericordia - quella di Dio - batte la strada opposta.

Il grande avversario comincia a essere sconfitto non nel momento in cui lo si relega tra le favole ma nel momento in cui lo si prende sul serio, in modo da prendere sul serio la vittoria ottenuta su di lui dalla morte e dalla risurrezione del Figlio di Dio; vittoria che quotidianamente si impianta nella vicenda di ognuno di noi mediante la nostra crescente partecipazione al mistero pasquale.

L'universale decadenza della natura umana può essere superata solo partendo dalla persuasione che Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare a tutti misericordia (cfr Rm 11,32).

E dal mio peccato personale incomincio con la grazia divina a risorgere non nel momento in cui lo ignoro o lo censuro psicologicamente, ma nel momento in cui, pentendomi, lo riconosco come atto veramente cattivo e veramente mio.

Questo è il senso della proposta evangelica della "metànoia" (della conversione), che Gesù ci ha indicato come necessaria premessa della nostra salvezza. Il Vangelo non è la notizia che siamo già tutti innocenti per incapacità di intendere e di volere o perché i fatti non costituiscono reato; è la notizia che siamo tutti peccatori e, proprio per questo, siamo i fortunati destinatari dell'invincibile misericordia del Padre.

II

Interpretazione ecclesiologica

La parabola può legittimamente essere posta al servizio di una giusta visione ecclesiologica, contro la tentazione di concepire la comunità cristiana come una aggregazione di soli santi, dalla quale perciò sarebbero da ritenere esclusi quanti vivono nella incoerenza e nel peccato.

Come tutte le vere tentazioni, anche questa possiede innegabilmente un suo fascino, e non ci meraviglia che si sia ripetutamente presentata nella cristianità a partire dai primi secoli, e che riaffiori ogni tanto qua e là anche ai nostri giorni. Possiamo anzi dire che non c è appassionato dibattito pastorale in cui presto o tardi, in forma più blanda o più radicale, qualcuno non arrivi a domandarsi se non sia il caso di inseguire con maggior severità l'ideale di una Chiesa composta solo di gente che viva davvero secondo il progetto esistenziale di Cristo; di una Chiesa dunque capace di estromettere dal suo seno coloro che nell'itinerario evangelico non tengono perfettamente il suo passo.

La Chiesa però - pur conservando l'istituto della scomunica secondo le istruzioni ricevute dal suo Signore (cfr Mt 18,15 -18), per i casi più gravi e sempre con intento dichiaratamente medicinale - non ha mai pensato a se stessa come a un'accolta di soli giusti. Anzi, secondo lo spirito del Messia, è sempre stata riluttante a spegnere il lucignolo fumigante e a spezzare del tutto la canna incrinata (cfr Is 42, 3).

"Lasciate che il frumento e la zizzania crescano insieme" (cfr Mt 13,30), dice sorprendentemente il padrone ai servi, che invece avevano già dal canto loro optato per la linea della chiarificazione, cioè della durezza e della scelta immediata.

Quei dipendenti avranno certamente mugugnato tra loro: "Che razza di padrone! Non si rende conto di com'è difficile che in queste condizioni il grano possa crescere bene? Non si accorge che con un campo così - con una Chiesa così - fa una brutta figura anche lui agli occhi di tutti? Non riesce a prevedere le sofferenze che sta per infliggere sia alla graminacea buona sia a quella cattiva con una coabitazione così eterogenea e reciprocamente fastidiosa"?.

Ma il padrone è irremovibile: "Lasciate che crescano insieme".

Non è difficile supporre le ragioni - tutte di misericordia - che soggiacciono a questa decisione divina,

Di là dall' immagine, qui si tratta di uomini, che si comportano di volta in volta da figli del Regno e da figli del Maligno (cfr Mt 13,38). E per gli uomini come tali si può sempre evangelicamente sperare, prima che con la morte i giochi si chiudano, nel totale ravvedimento; ravvedimento che va in tutti i modi facilitato, non reso più arduo.

E poi, chi di noi può dire di essere compiutamente coerente con la propria fede? Se l'incoerenza - sia pur grave - estromettesse dalla Chiesa, chi di noi potrebbe presumere del suo buon diritto di farvi parte? E infine, se ci abbandonassimo ad accusarci a vicenda, con criteri che spesso sono opinabili e cangianti, di indegnità ecclesiale - singoli contro singoli, gruppi contro gruppi, movimenti contro movimenti - che cosa resterebbe alla fine del popolo di Dio?

Il Signore vuole appassionatamente che la sua Chiesa viva in forma sempre più estesa e profonda la sua vita di "sposa" e di "corpo" di Cristo, e perciò desidera che non si stanchi di proporre a tutti i suoi membri in modo forte ed efficace il traguardo della perfezione evangelica. Ma sa altresì che essa, finché camminerà sulle strade polverose della storia, sarà sempre una comunione santa di uomini peccatori, e di deboli che cercano senza scoraggiarsi di vivere da figli di Dio, di agire da creature rinnovate, di comportarsi da fratelli in Cristo, pur nella consapevolezza di non riuscirci mai in misura adeguata e soddisfacente.

Il costruttore della celeste Gerusalemme è esigente, e ha disposto fin d'ora che non entrerà in essa nulla di impuro (cf Ap 21,27). Ma solo alla fine dei secoli la discriminazione piena e definitiva sarà fatta: "Come si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro" (Mt 13,40-43).

A prevenire ogni equivoco, sarà bene ricordare che la tolleranza vicendevole, indispensabile tra cristiani sempre imperfetti e sempre un po' incoerenti, non significa affatto attenuazione nell'impegno a combattere l'errore né ambiguità nella condanna del male.

La coesistenza del grano e della zizzania nello stesso campo di Dio vuol dire che dobbiamo avere molta pazienza con la concretezza dei casi umani. Lo stile cristiano rifugge dagli attacchi personali, ma questo non significa che dobbiamo rassegnarci a trattare con la stessa benevolenza la luce e le tenebre, né che si debba dare la stessa cittadinanza nella Chiesa, magari con la scusa del dialogo, alla verità rivelata e all'eresia, né che si possa mantenere un'amabile neutralità nella guerra tra le "porte degli inferi" e la Chiesa di Cristo (cfr Mt 16,18).

Chi vuol vivere in pienezza la vita ecclesiale, è chiamato ogni giorno a lottare con lucidità e con energia, senza lasciarsi incantare dai programmi di cedimento e di resa, che di questi tempi sembrano configurare nella cristianità una smobilitazione generale dei credenti, con pochi precedenti nella storia. Ma anche senza mai pretendere che nella compagine ecclesiale restino soltanto coloro che sono perfettamente adeguati ai modelli assoluti di perfezione o, peggio ancora, agli schemi di vita ecclesiale che un singolo o un gruppo ha percepito come vincolanti.

III

Interpretazione antropologica

La lettura antropologica - che si propone di riferire la figura del campo al mondo interiore dell'uomo - è giustificata non tanto dalla narrazione della parabola in se stessa quanto da un'immagine che ripetutamente ritorna nella rivelazione. Essa perciò potrà avvalersi solo di quegli elementi del racconto evangelico che convengono a questa particolare tematica.

Già Isaia aveva parlato di Israele come della vigna amorosamente coltivata dal Signore (cfr Is 5,1ss), la sua piantagione preferita (Is 5,7), che però ha deluso il suo agricoltore producendo uva immangiabile (cfr Is 5,2).

L'esortazione a produrre buoni frutti, che appaghino il Coltivatore, ritorna sulle labbra di Gesù nei discorsi giovannei dell'ultima cena: "In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto" (Gv 15,8); "io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto" (Gv 15,16).

Di questi frutti, che ciascuno di noi deve maturare per il suo Dio, san Paolo fornisce qualche elenco significativo: "Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità" (Ef 5,9); "il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé" (Gal 5,22).

Tutta questa spirituale fecondità è possibile perché è instancabile l'Agricoltore divino che si prende cura di noi.

"Voi siete il campo di Dio" (1 Cor 3,9), è la sintetica e illuminante conclusione di Paolo.

Del resto, sempre nel capitolo 13 di Matteo, immediatamente prima della parabola della zizzania, il Signore, spiegando la parabola del seminatore, nel terreno aveva visto rappresentato appunto il cuore dell'uomo (cfr Mt 13,19), dove il seme della parola di Dio può incontrare a seconda dei casi una sorte ben diversa e avere una ben diversa fertilità,

Una volta identificato il "campo" della parabola col nostro mondo interiore, alcuni spunti di riflessione si impongono immediatamente.

In primo luogo nasce in noi un vivissimo sentimento di speranza e di serenità. Noi, come dicevamo, siamo il campo di Dio : il divino Coltivatore è sempre all'opera su di noi, sicché, anche dopo ogni deludente raccolto, possiamo sempre confidare in un avvenire fruttuoso. Non può rimanere del tutto infecondo un terreno che è sottoposto alle cure sapienti e perseveranti del Signore.

In secondo luogo, è chiaro che quanto di buono è prodotto nella nostra esistenza si deve all'eccelsa qualità del seme di cui siamo stati arricchiti: "Che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come non l'avessi ricevuto?" (1 Cor 4,7).

Ma l'approfondimento più prezioso ci è dato dalla scoperta che - quale che sia il grado di santità a cui si è arrivati - nel nostro mondo interiore il cattivo loglio, poco o tanto, si mescola sempre al buon grano. Il demonio, che pure è già stato sostanzialmente sconfitto da Cristo, esercita ancora - e la eserciterà sino alla fine della storia - la sua triste prerogativa di tentatore, e continua a profondere nella nostra anima i suoi germi malvagi.

Il nostro cuore - dobbiamo persuadercene - è dunque perennemente afflitto dalle molte erbacce di male, che mirano a soffocare in noi la coltivazione di Dio.

Se non siamo troppo superficiali o vanesi, facciamo l'esperienza quotidiana della nostra molteplice perversità, ed è una rivelazione che ci incute spavento. In una famosa battuta, amara ma ricca di universale verità, Amleto dice impietosamente di sé: "Io sono più o meno onesto, eppure potrei accusarmi di tali cose, che meglio sarebbe se mia madre non mi avesse messo al mondo. Io sono orgoglioso, vendicativo, ambizioso, posso con un solo tratto evocare più peccati che non abbia pensieri per meditarli, immaginazione per dare loro forma o tempo per compierli. A che giova che esseri come me striscino fra la terra e il cielo?" (Shakespeare, Amleto III,1).

Dopo una introspezione molto simile a questa, san Paolo nella lettera ai Romani conclude con un grido di angoscia: "Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte?" (Rm 7,24).Ma risponde subito al drammatico interrogativo con una esplosione di riconoscenza per la liberazione che ci è stata donata: "Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore" (Rm 7,25).

Chi mantiene acuta la consapevolezza di questo suo stato interiore di propensione al male - che può però essere sempre vittoriosamente contrastato dalla grazia di Dio - vive in un atteggiamento di profonda umiltà; ed è un'umiltà che naturalmente si traduce in un attitudine di dolcezza e di indulgenza verso gli altri: la coscienza dei nostri limiti e dei nostri errori ci fa passare la voglia di farci critici aspri dei limiti e degli errori altrui.

È ovvio che per questa interpretazione antropologica non varrà l'invito a lasciare che la zizzania cresca indisturbata insieme col buon frumento. Al contrario, vedremo come si imponga un lavoro assiduo di ripulitura del nostro campo interiore: ogni giorno riconosceremo che dentro di noi il loglio è ripullulato, e ogni giorno dovremo darci da fare a estirparlo.

Qui si profila per il cristiano l'evidente rilevanza di un robusto e tenace impegno ascetico. Chi si appagasse dell'annuncio inebriante della liberazione e della nuova realtà esistenziale regalataci da Cristo, e non attendesse contestualmente all'opera di purificazione dei propri pensieri, del proprio linguaggio, delle proprie tendenze, delle proprie abitudini di vita, rischia di ingannare se stesso e di illudersi pericolosamente.

Dalla parabola possiamo però raccogliere l'invito ad avere pazienza anche con noi stessi e coi nostri difetti sempre rinascenti.

Il Padrone - che nel racconto esorta i servi alla calma e all'attesa - esorta anche noi a non lasciarci prendere, nei nostri tentativi di combattere le continue rinascenze del male, da una insofferenza che poi potrebbe concludersi con lo sconforto e la resa.

Abbiamo un buon Padrone, che cura il suo campo con amore forte e tranquillo. Noi però siamo chiamati a lavorare con lui, in modo che il terreno risulti il più possibile mondo e ubertoso. Noi - ci dice ancora san Paolo - "siamo collaboratori di Dio" (cfr 1 Cor 3,9); cioè dobbiamo dargli sul serio una mano nell'opera della nostra salvezza e della nostra interiore coltivazione.

C) Osservazioni conclusive

Non ci rimane ormai che indicare alcuni pochi propositi pratici quasi a frutto di questa inconsueta meditazione.

1. Non ci lasceremo incantare né dalle vecchie ideologie né dai "nuovi messaggi", che si offrono a noi vantandosi di avere i programmi infallibili per eliminare radicalmente il mondo dal male.

Il male ha la sua vera scaturigine dal cuore dell'uomo, e per estirparlo non basterà mai né il cambiamento delle strutture né il facile ottimismo di prospettive puramente naturalistiche.

"Dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini - ha detto Gesù - escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza" (Mc 7,21-22).

Ci si può e ci si deve anche adoperare ad avere forme più giuste e più efficienti di aggregazione sociale; ma il reale miglioramento del mondo passa soprattutto attraverso la strada difficile e lunga della conversione dei cuori.

E poiché nei cuori umani il male, come s'è visto, è suscitato in ultima analisi dall'opera di potenze oscure e sovrumane, com'è quella del demonio, i nostri soli mezzi non servono a debellarlo.

"La nostra battaglia infatti - dice san Paolo - non è contro creature di sangue e di carne - <cioè, diciamo noi, non è contro gli squilibri psicosomatici o gli ostacoli di tipo politico-sociale> - ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male" (Ef 6, 12). Perciò noi non possiamo sperare di vincere da soli, ma dobbiamo combattere sempre unitamente al Figlio di Dio, il quale proprio per questo "è apparso, per distruggere le opere del demonio" (1 Gv 3,8).

2. Poiché il Signore accoglie e mantiene nella sua Chiesa anche coloro che a noi sembrano cattivi cristiani, e poiché noi stessi probabilmente non siamo ai suoi occhi cristiani del tutto buoni, dobbiamo vivere la nostra vita ecclesiale senza intolleranze e senza durezze verso i nostri i fratelli nella fede (cfr Gal 6,10)

"Non giudicate per non essere giudicati" (Mt 7,1): è uno dei comandi più chiari e vincolanti del Signore Gesù. "Gareggiate nello stimarvi a vicenda" (Rm 12,10), è l'esortazione che san Paolo rivolge alle sue comunità, e quindi anche a noi. E san Giacomo ci mette in guardia contro lo zelo amaro e lo spirito di contesa, che talvolta guasta, credendo di realizzarlo, anche un amore sincero per la verità e per la Chiesa (cfr Gc 3,14).

È bello a questo proposito ricordare l'esempio di san Francesco, il quale non ha mai fatto del suo ideale evangelico di vita ragione di rimprovero per chi si comportava in maniera ben diversa da lui né causa di divisione e di accuse all'interno della cristianità. Scrive al riguardo una delle più antiche biografie: "Insisteva perché i fratelli non giudicassero nessuno, e non guardassero con disprezzo quelli che vivono nel lusso e vestono con ricercatezza esagerata e fasto, poiché Dio è Signore nostro e loro, e ha potere di chiamarli a sé e di renderli giusti. Prescriveva anzi che riverissero costoro come fratelli e padroni".

3. Il terzo proposito riguarda la nostra continua rettificazione interiore, perché il male del mondo si combatte prima di tutto nel cuore.

Lo esprimiamo con le parole di san Paolo ai Colossesi con le quali vorrei concludere questa meditazione: "Mortificate quella parte di voi che appartiene alla terra. Deponete anche voi tutte queste cose: ira, passione, malizia, maldicenze e parole oscene dalla vostra bocca. Non mentitevi gli uni gli altri...Rivestitevi, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza; sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi" (Col 3,5.8-9.12-13).

[Modificato da Caterina63 21/05/2015 15:46] Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."

(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP

Maestro dell’Ordine) |

| | | OFFLINE | Post: 39.988 | Sesso: Femminile | |

|

11/07/2015 18:19 11/07/2015 18:19 | |

Cardinale Biffi: “Col ‘dialogo’ ad ogni costo i cattolici stanno preparando la propria estinzione”

“Dobbiamo salvare l’identità della Nazione dall’annichilimento dei più alti valori della nostra civiltà (…)

Io non ho nessuna paura dell’Islam, ho paura della straordinaria imprevidenza dei responsabili della nostra vita pubblica. Ho paura dell’inconsistenza dei nostri opinionisti. (…)

Sorprendente che gli opinionisti laici non si accorgano di questi pericoli. (…)

Ho paura soprattutto dell’insipienza di molti cattolici. (…)

I cristiani devono piantarla di dire che bisogna andare d’accordo con tutte le idee. (…)

Il mio compito è di evangelizzare i musulmani. È un gravissimo errore rinunciare all’evangelizzazione. (…)

“Oggi è in atto una delle più gravi e ampie aggressioni al cristianesimo che la storia ricordi. Tutta l’eredità del Vangelo viene progressivamente ripudiata dalle legislazioni, irrisa dai ‘signori dell’opinione’, scalzata dalle coscienze specialmente giovanili. Di tale ostilità, a volta violenta a volte subdola, non abbiamo ragione di stupirci né di aver troppa paura, dal momento che il Signore ce l’ha ripetutamente preannunciato: ‘Non meravigliatevi se il mondo vi odia’. Ci si può meravigliare invece degli uomini di Chiesa che non sanno o vogliono prenderne atto. (…)

“L’Europa o ridiventerà cristiana o diventerà musulmana. Ciò che mi pare senza avvenire è la ‘cultura del niente’, della libertà senza limiti e senza contenuti, dello scetticismo vantato come conquista intellettuale.

“Questa cultura del niente non sarà in grado di reggere all’assalto ideologico dell’Islam, che non mancherà. Solo la riscoperta dell’avvenimento cristiano come unica salvezza per l’uomo – e quindi solo una decisa risurrezione dell’antica anima dell’Europa – potrà offrire un esito diverso a questo inevitabile confronto.

“Purtroppo né i ‘laici’ né i ‘cattolici’ pare si siano resi conto del dramma che si sta profilando. I ‘laici’, osteggiando in tutti i modi la Chiesa, non si accorgono di combattere l’ispiratrice più forte e la difesa più valida della civiltà occidentale e dei suoi valori di razionalità. I ‘cattolici’, lasciando sbiadire in se stessi la consapevolezza della verità posseduta, e sostituendo all’ansia apostolica il puro e semplice ‘dialogo’ ad ogni costo, inconsciamente preparano la propria estinzione”.

(Giacomo card. Biffi, Lettera pastorale “La città di S. Petronio nel terzo millennio”, ottobre 2000)

Ricordiamo il card. Giacomo Biffi con uno dei suoi scritti

“Vidi salire dal mare una bestia” (Ap 13,1)

L’ottimismo è di rigore.

Una delle mode culturali più curiose invalse nella cristianità in questi decenni interdice a chi si accinge a stilare un documento o proporre una riflessione sulla odierna condizione umana e sui tempi presenti di iniziare dai rilievi “negativi”: è d’obbligo partire da una rassegna dei dati improntata a un robusto ottimismo; bisogna sempre collocare in capo a tutto un esame della realtà che non tralasci di mettere in giusta luce i valori, la sostanziale santità, la “positività prevalente”.

Qualche volta mi sorprendo a immaginare, per mio personale divertimento, come sarebbe stata la lettera ai Romani se, invece che da quell’uomo difficile e sdegnoso che era l’apostolo Paolo, fosse stata stesa da qualche commissione ecclesiale o da qualche gruppo di lavoro dei nostri giorni.

L’epistola avrebbe cominciato a notare nel primo capitolo col dovuto risalto tutte le ricchezze spirituali e culturali espresse dal mondo pagano: le altezze sublimi raggiunte dalla filosofia greca; la sete del trascendente e il naturale senso religioso rivelati dalla molteplicità dei culti mediterranei; gli esempi di onestà morale, di correttezza civica, di abnegazione disinteressata, offerte dalle vicende edificanti della storia romana che una volta si insegnavano al ginnasio. Senza dubbio se la litanìa immisericorde dei vizi e delle aberrazioni mondane contenuta nell’attuale pagina ispirata, fosse suggerita oggi come contributo al testo da qualche incauto collaboratore, susciterebbe una concorde indignazione. E in realtà il giudizio di Paolo suona alle nostre orecchie insopportabilmente sgradevole: per lui gli uomini senza Cristo sono “colmi di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia” (Rm 1,29-31).

Messi in bella evidenza i pregi del paganesimo, la nuova lettera ai Romani passerebbe poi a esaltare le prerogative dell’ebraismo e la funzione già incoattivamente salvifica della Legge mosaica, della circoncisione, delle prescrizioni rituali.Infine, arrivata al capitolo quinto, chiarirebbe che l’opera di Adamo non è stata poi così nefasta come una volta si diceva, dal momento che la creazione resta in se stessa buona; anzi in quanto è uscita dalle mani di Dio non può non essere già santa e sacra, senza che siano necessarie altre sopravvenienti consacrazioni.

Certo, a questo punto il discorso su Gesù Cristo, la sua redenzione, il suo intervento indispensabile per il riscatto dell’umanità dall’ingiustizia, dal peccato, dalla morte, dalla catastrofe, diventerebbe meno incisivo e convincente di quanto non sia nella prosa scabra e drammatica di Paolo; ma non si può avere tutto.

Non è che i ragionamenti qui giocosamente ipotizzati siano del tutto erronei in se stessi. Al contrario, contengono molta verità e vanno doverosamente compiuti, ma non come primo approccio alla realtà delle cose. Da essi non si può partire; ad essi si può solo approdare al termine di un lungo pellegrinaggio ideale: soltanto dopo che la visione della spaventosa miseria dell’uomo ci avrà aperto la mente e il cuore a desiderare e a capire la sospirata salvezza di Cristo, ci sarà consentito di apprezzare tutto quanto di bello, di giusto, di vero, riluce già nella notte del mondo, come riverbero del Redentore, che è la verità, la giustizia, la bellezza rese persona e divenute percepibili in un volto d’uomo.

Ogni autore cristiano ha sempre avviato il suo canto da un’ode tragica sull’umano destino per arrivare all’inno di vittoria e di gratitudine al Figlio di Dio crocifisso e risorto, unica nostra speranza, che solo ci ha ottenuto la salvezza.

L’uomo, che voglia celebrare veramente la propria grandezza, non può che principiare da un “epicèdio”, cioè da una lamentazione sullo stato di morte che enigmaticamente dall’inizio ha colpito l’universo e lo serra ancora in una morsa ineludibile.

Il fondamento dell’ottimismo cristiano non può essere la volontà di tener chiusi gli occhi. Bisogna per prima cosa guardare in faccia alla “Bestia” e renderci conto di quanto siano aguzzi i suoi denti e terrificanti i suoi artigli, se si vuole onorare e amare il “Cavaliere”, e si desidera capire davvero quale dono sia la nostra liberazione e la felicità che ci è stata assegnata in sorte.

(Giacomo Biffi “La Bella, la Bestia e il Cavaliere. Saggio di teologia inattuale.” JACA BOOK 1984)

Morto il card. Biffi. Il Papa: amò tenacemente la Chiesa

Il cardinale Giacomo Biffi -

Un vescovo che “ha servito con gioia e sapienza il Vangelo e ha amato tenacemente la Chiesa”. Papa Francesco ricorda così, in un telegramma di cordoglio, la scomparsa del cardinale emerito di Bologna, Giacomo Biffi, spentosi la notte scorsa, nella clinica felsinea dove era ricoverato da tempo, all’età di 87 anni. Per circa vent’anni – dal 1984 al 2003 – fu capo dell’arcidiocesi di Bologna come “guida sollecita e saggia”, scrive Francesco, che ne ricorda “l’instancabile servizio” alla “formazione umana e cristiana di intere generazioni”, sottolineando in particolare il “linguaggio diretto e attuale” col quale il porporato si poneva “al servizio della parola di Dio”. I funerali del cardinale Biffi saranno celebrati martedì mattina a Bologna nella cattedrale di San Pietro alle 10.30, presieduti dal cardinale arcivescovo di Bologna, Carlo Caffarra. Il servizio di Luca Tentori da Radio Vaticana:

"Si può allora anche dire che tutte le religioni hanno del buono e che tra esse si può scegliere a proprio gusto come si sceglie un libro da leggere o una musica da ascoltare. Si può dire, purchè non ci si dimentichi che il cristianesimo è un’altra cosa. Il cristianesimo è un fatto e i fatti non si scelgono, i fatti sono”.