di Carlo Carletti

Tra l'età augustea e quella dei Severi, parallelamente a una progressiva e trasversale crescita dell'alfabetismo, emerge diffusamente nella società romana la pratica di "scrivere sui muri".

Una vera e propria esplosione di scrittura spontanea esposta, che rompe con la convenzione, non prevedendo più la mediazione officinale - quella della bottega epigrafica e comunque di uno "specialista" della scrittura - e collocandosi non già negli spazi normativamente riservati alle scritture esposte, pubbliche o private, ma sulle superficie parietali e murali, che, all'aperto o al chiuso, offrivano supporti idonei - soprattutto se intonacati come nella gran parte dei casi - ad accogliere la "scritta" di un passante qualsiasi, di un avventore, di un utente che in una casa, una bottega, una osteria, un postribolo, un santuario, un tempio, lungo una pubblica via o anche negli spazi di una scuola, di un foro, di una basilica, di un impianto termale, di un mercato, avesse voluto fissare indelebilmente su un supporto durevole un messaggio rivolto alla collettività dei potenziali leggenti.

I contenuti di queste scritte sono svariatissimi, anche se in gran parte si muovono nell'ambito della vita privata: dalla sfera amorosa e erotica, a quella dello scherzo e dell'ingiuria; da quella più meditata dei riferimenti alla quotidianità, fino alla devozione e alla comunicazione interpersonale.

Non mancano ovviamente testimonianze di estrazione colta, come brevi componimenti in versi, talvolta di non spregevole fattura, nonché citazioni e reminiscenze di poeti classici, innanzitutto Virgilio e Ovidio. E tale era la quantità di queste scritture estemporanee - solo Pompei ne annovera undicimila; Roma e Ostia non meno di tremila - da indurre nel primo secolo un passante pompeiano a scrivere: "mi meraviglio, o muro, che tu non sia ancora crollato sotto il peso di così tante scritture" (Corpus Inscriptionum Latinarum, iv 1904); e in questa stessa direzione Plinio il Giovane (Epistola, 8, 8, 7), dopo una visita alla sacra fonte del fiume Clitumno (a nord di Spoleto), ricordava di aver letto "su tutte le colonne e tutte le pareti" dei sacelli votivi "molte iscrizioni di molti - multa multorum(...) inscripta che celebrano la fonte e quel dio".

Queste "scritture di strada" risultano in definitiva rappresentative di un intera società, riflettendone fedelmente i vari gradi di espressione grafica: si va da quella che è stata definita craft literacy - una abilità appena funzionale - a una padronanza assoluta in termini di forme e contenuti.

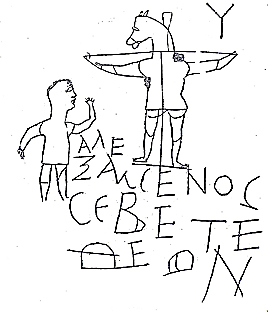

Ma in questa pur vasta e articolata gamma di temi e situazioni fissata nei graffiti di età proto e medioimperiale, si distingue in tutta la sua sorprendente singolarità un esemplare rinvenuto nel 1856 dal gesuita Raffaele Garrucci in uno dei locali della scuola dei paggi imperiali (il Paedagogium) presso il palazzo imperiale sul Palatino (Un graffito blasfemo nel palazzo dei Cesari, in "La Civiltà Cattolica", vii, iv, 1856, pp. 34-35).

Qui si tratta di una performance grafica e figurativa senza precedenti e senza seguito. Uno dei giovani frequentatori della scuola del Paedagogium - rimasto nascosto dietro un anonimato certamente voluto - elabora e realizza un prodotto del tutto funzionale all'obiettivo prefisso, pur nella sua elementare rozzezza esecutiva e formale. Vi è rappresentato - visto da dietro - un uomo con testa di asino appeso a una croce commissa (cioè a forma di T), vestito di un camice aderente (interula) e di una tunichetta discinta senza maniche, il colobium - l'indumento tipico degli schiavi - in basso a sinistra una figura giovanile, anch'essa con il colobium, in apparente atto di venerazione. La scena è compiutamente accompagnata da una iscrizione didascalica in greco, tracciata anch'essa - come la figura - "a sgraffio", che reca: "Alessameno adora dio", Alexamenòs sèbete (per sèbetai) theòn (Graffiti del Palatino. i Paedagogium, a cura di Heikki Solin e Marja Itkonen-Kaila, Helsinki, 1966, n. 246).

La lettura di questo insieme figurale-epigrafico, come già puntualmente definito dal padre Garrucci, non offre difficoltà alcuna: uno dei giovani allievi che frequentavano il Paedagogium indirizza ad un compagno, di fede cristiana, un messaggio che è nel contempo derisorio e dissacratorio, nella certezza che, in un ambiente dove si addestravano gli schiavi destinati al servizio della casa imperiale, tutto poteva essere sancito meno che un messaggio come quello indirizzato ad Alessameno.

L'intento derisorio sembra poi ulteriormente rimarcato dall'atteggiamento con il quale Alessameno si rivolge verso il crocefisso: non già il gesto di preghiera tipico di pagani e cristiani con le braccia allargate e levate (espansis manibus), ma quello, tipicamente romano, con la sinistra abbassata e la destra sollevata con le dita aperte, nel gesto appunto dello iactare basia (lanciare baci). La cronologia di questo graffito, anche in base alla stratigrafia dell'intonaco su cui è tracciato, si colloca tra la metà del secondo e l'inizio del terzo secolo, un'epoca in cui a Roma, a livello colto e popolare, la nascente comunità dei cristiani era bersaglio di contestazioni, talvolta durissime e volgari, che trovavano legittimazione - nell'ottica di una società pagana - nell'irriducibile principio che considerava il credo dei cristiani - come denunciato tra gli altri da Tacito (Annales, 15, 44, 2-5) e Svetonio (Nero, 25, 3) - una "funesta superstizione" (extitiabilis superstitio) fomentatrice di "odio verso l'umanità" (odium humani generis).

Di qui tutta una serie di accuse, che ebbero larga diffusione penetrando a fondo nell'immaginario collettivo dove trovarono un terreno fertile di autoalimentazione: ingenua superstizione, esclusivismo, disprezzo per la religione tradizionale, fanatismo financo di fronte alla morte, pratica della magia, liturgie sanguinarie e oscene. Tutti ingredienti paradossali e superficialmente emotivi, variamente ricorrenti negli scritti di personalità anche di rilievo del ii secolo, come Marco Cornelio Frontone, Luciano di Samosata, il filosofo stoico Epitteto, l'imperatore Marco Aurelio, il celebre medico Galeno di Pergamo.

Tra queste contestazioni una soprattutto sembra avesse raggiunto particolare diffusione: esattamente quella documentata nel graffito del Palatino, l'onolatria, l'adorazione di un asino. Ne parlano anche, ovviamente per controbatterla, gli apologisti. Tertulliano (Apologeticum, 16, 1) la stigmatizza con energia indicandone anche la fonte: "è solo il frutto della vostra immaginazione che il nostro Dio sia una testa di asino: una tale insinuazione è opera di Cornelio Tacito" e Minucio Felice (Octavius, 9, 3) a sua volta, ne riporta i rumores che erano stati percepiti dal suo interlocutore pagano Ottavio: "ho sentito dire che, non so in base a quale sciocca convinzione, venerano una testa consacrata di asino, il più ignobile degli animali. Veramente degna di tali cerimoniali una religione nata con essi".

Una diceria di questo tipo naturalmente poteva avere facile accesso e diffusione in un ambiente quantomeno non meditativo, come quello dei giovani apprendisti che frequentavano la scuola del Paedagogium, anche perché più di altre si prestava alla scherno e alla irriverenza. E peraltro, questa infamante accusa, prima ancora che ai cristiani era stata rivolta alla comunità ebraica: lo testimonia Tacito (Historiae, 5, 3) quando ricorda che agli ebrei guidati da Mosè nel deserto l'intervento divino sarebbe stato prefigurato dalla comparsa di un grex asinorum agrestium e, con maggiore dovizia di particolari, Flavio Giuseppe (2, 7, 80) quando nel trattatello dialogico Contra Apionem (2, 7, 80) riferisce dell'accusa rivolta ai Giudei "di avere collocato nel loro tempio una testa di asino, giudicandola degna di culto".

L'immagine della venerazione tributata da Alessameno a un dio con la testa d'asino, dopo circa millesettecento anni, si propose all'attenzione di un osservatore di eccezione, Giovanni Pascoli, che nel 1903 compose un lungo componimento in latino (189 versi) dal titolo Paedagogium. È possibile - anche se non documentato - che il poeta di San Mauro di Romagna avesse avuto l'occasione di vedere il graffito in originale durante il suo soggiorno romano nel 1895-1896 per un "comando" presso il Ministero della Pubblica Istruzione o, più probabilmente, che avesse avuto l'occasione di leggere il contributo del padre Raffaele Garrucci e osservare il fedele disegno del graffito che accompagnava lo scritto, di cui si trova copia perfettamente sovrapponibile - evidentemente eseguita a lucido - in una busta dell'archivio pascoliano di Castelvecchio.

Quella immaginata da Pascoli è una storia di conversione e persecuzione. Sembra svolgersi nel breve spazio di una giornata, scandita e seguita nei ritmi dell'attività quotidiana di una scuola, quale era appunto il Paedagogium. I protagonisti, ambedue schiavi, sono il greco Alessameno e un suo compagno, cui il poeta dà il nome di Careio e che presenta come di origine gallica, caratterizzandolo con una capigliatura rossa.

Alessameno e Careio si incontrano nel cortile nella pausa di ricreazione: Alessameno viene invitato a giocare: "Mettiti tu al terzo posto nella palla a tre"; la risposta è negativa: "Vorrei invece imparare questi versi, tu regere imperio... - quelli programmatici dell'imperialismo romano (Eneide, 6, 851) - tra poco devo recitarli a memoria". Careio tenta di persuaderlo: "lascia alle tignole quel lercio libro"; non ottenendo alcun risultato passa alle vie di fatto. Prima lo insulta: "Il fatto è che tu adori una bestiaccia, come quei becchini (i fossores) che mangiano il pane col sangue sopra. Perché te ne stai sempre da solo, cosa borbotti continuamente?"; poi in uno scatto d'ira scaglia violentemente la palla sul volto di Alessameno, che risponde avventandosi contro il compagno.

Interviene il custos che mette fine alla zuffa e Careio è rinchiuso in una stanza, dove trova il modo di dar sfogo alla sua vendetta: "Ed ecco prende lo stilo e graffia la parete ruvida. Due ferite al muro, ed è fatta una croce. Sulla croce inchioda un corpo, con le braccia aperte... Dopo di che sull'uomo inchiodato pianta collo e testa di asino con le orecchie lunghe. Poi disegna un ragazzo in piedi che con la sinistra manda baci alla bestia inchiodata". Nel dubbio (ne quis dubitet) che nella figura del giovane potessi non riconoscersi il destinatario del suo scherno, Careio decide di aggiungere un'iscrizione didascalica che identifichi i personaggi rappresentati nel disegno: "Con quel greco mi servirò delle parole e dell'alfabeto greco. Non ci scapperà neanche un errore... E, libero dalla nube della malinconia, scrive: Alexamenòs sèbete theòn, approvando il suo operato (et sibi plaudit)".

Durante la notte nel dormitorio del collegio, Careio scorge uno dei compagni che, ancora sveglio, mormora a bassa voce "O pater qui caelos abitas": ne nasce un dialogo e subito la riconciliazione. Il mattino seguente il responsabile della collegium, il praetor, convoca Alessameno e lo informa che nei suoi confronti circola una diceria (rumor percrebuit): "Si maligna, caro ragazzo, che sei un affiliato di Cristo e che offri incenso ad una bestia (...) ormai ne parlano anche i muri (ipse nunc paries loquitur)", come dire che il graffito scritto da Careio è diventato un capo di accusa. La conclusione è tragicamente segnata: "Allontanati da questi ragazzi puri - intima il praetor - vieni con me. Voglio salvarmi il gregge. Vattene col tuo malanimo, finché il malanimo ce l'hai solo tu". "Ti sbagli, eccone un altro! - grida Careio - e va incontro al fratello suo. Gli prende la mano, l'accompagna nel suo cammino".

Nell'ambito dei sette Poemata Christiana, composti da Pascoli nel decennio 1901-1910, si individua una trilogia unitaria costituita da Paedagogium (1903), Thallusa (1911) e Pomponia Graecina (1909), in cui il filo conduttore implicito è il rapporto irrisolto che il poeta fa intravedere con la speranza cristiana dell'immortalità: ne scaturiscono in definitiva tre rappresentazioni drammatiche: la morte di Alessameno e Careio e la disperazione di Pomponia Grecina e Tallusa: i loro destini sono intersecati da una fede che Pascoli non era riuscito a possedere.

Nell'ambito dei sette Poemata Christiana, composti da Pascoli nel decennio 1901-1910, si individua una trilogia unitaria costituita da Paedagogium (1903), Thallusa (1911) e Pomponia Graecina (1909), in cui il filo conduttore implicito è il rapporto irrisolto che il poeta fa intravedere con la speranza cristiana dell'immortalità: ne scaturiscono in definitiva tre rappresentazioni drammatiche: la morte di Alessameno e Careio e la disperazione di Pomponia Grecina e Tallusa: i loro destini sono intersecati da una fede che Pascoli non era riuscito a possedere.

In una lettera del luglio 1893 al cugino Gaetano diceva dei suoi morti: "Io li amo sempre e mi struggo di rivederli! Eppure non ho fede" (Giovanni Tognacci, Ricordi pascoliani, Rimini 1952, p. 145). Nell'allestimento della sua trilogia, ambientata all'epoca delle origini cristiane, Pascoli - come s'è visto per il carme Paedagogium - inserisce i personaggi e loro vicende in un ambientazione reale storicamente plausibile.

Non lavora di pura fantasia, ma si documenta compiutamente consultando opere specialistiche che al suo tempo costituivano punti di riferimento fondamentali per l'archeologia e l'epigrafia cristiana: oltre a singoli contributi come quello del Garrucci mostra di conoscere innanzitutto - come lui stesso annota - il secondo volume della Roma Sotterranea di Giovanni Battista de Rossi (in particolare per l'ambientazione di Pomponia Graecina dove una lunga sequenza si svolge all'interno di una catacomba) e, per alcuni riferimenti epigrafici, il Manuale di archeologia cristiana di Orazio Marucchi (Roma, 1902).

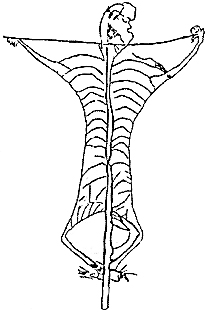

Pascoli - morto il 6 aprile 1912 - avrebbe probabilmente accolto con grande interesse e partecipazione emotiva la notizia di una clamorosa scoperta avvenuta a Pozzuoli nei primi anni Sessanta: quanto venuto alla luce recava in sé tutti gli elementi che avrebbero potuto sollecitare la sensibilità del poeta soprattutto per la composizione del suo Paedagogium. E infatti sulla parete di una taberna prossima all'anfiteatro fu tracciata, anche qui con la tecnica a sgraffio, una scena cruenta di crocifissione: la vittima, appesa ad una crux commissa, è in questo caso una donna, il cui nome Alcimilla è tracciato all'altezza della testa.

L'eccezionale rappresentazione, qui trattata in termini estremamente realistici, seppure rozzi e approssimativi, non presenta nessun elemento che possa far pensare ad una intenzione derisoria o blasfema da parte dell'esecutore, anche perché il crudo realismo della scena è ulteriormente sottolineato da una altra iscrizione contestuale che menziona il luogo - la città di Cuma (Cumis) - dove il supplizio dovette consumarsi.

Tra le diverse proposte avanzate per spiegare questo singolarissimo documento, quella di Patrizia Sabatini Tumolesi (Gladiatorum paria. Annunci di spettacoli gladiatori a Pompei, Roma 1980, pp. 107-108) appare la più verosimile: la scena rappresenterebbe l'esecuzione capitale di una donna avvenuta nell'anfiteatro di Cuma in occasione di uno spettacolo gladiatorio, di cui si conserva l'annuncio a Pompei in un edictum muneris, riportato in una iscrizione murale dipinta sulla facciata di un sepolcro fuori porta Nocera: "Venti coppie di gladiatori e le loro riserve combatteranno a Cuma il primo, il cinque e il sei ottobre: ci saranno i condannati alla crocifissione (cruciarii), il combattimento con le fiere (venatio) e il velario (vela)" (Corpus Inscriptionum Latinarum, iv, 9983a).

Come si vede la concordanza delle testimonianze sembra ineccepibile e, pertanto, le ipotesi, pure avanzate, di leggere in questa l'immagine addirittura la rievocazione figurativa della crocifissione di Gesù - ma il condannato è una donna! - o quella di una cristiana suppliziata nel contesto della repressione neroniana appaiono quantomeno improbabili.

Ma al di là delle possibili interpretazione del graffito puteolano, una particolare attenzione va riservata alla testimonianza pompeiana dell'annuncio degli spettacoli circensi di Cuma: questo testo infatti costituisce finora l'unica attestazione epigrafica del termine tecnico cruciarii per indicare i condannati alla crocifissione e, inoltre, conferma che, non solo nella capitale, ma anche nei centri urbani minori - come appunto Cuma - gli spettacoli del circo includevano nel loro programma la partecipazione "attiva" dei condannati a morte, come lugubre munus evidentemente gradito e apprezzato, da giustificarne la menzione in un pubblico annuncio, che nel caso specifico fu tracciato a pennello con lettere rosse sulla facciata di un sepolcro. La morte chiama morte: forse un lapsus freudiano ante litteram.